HIDUPKATOLIK.COM – Mari saya ajak berkelana kuliner ke Kota Semarang. Nostalgia tentang enaknya roti dan kue basah yang dijajakan “Toko Roti Sanitas”.

Harafiah, “Sanitas” berarti “bersih” atau “kebersihan”. Sampai tahun 1980-an, menjadi bakery yang nyaris tanpa saingan di Semarang atau bahkan Jawa Tengah.

Saya suka roti sobek dan keju ala “Sanitas”, yang sudah ludes pukul 2 siang. Harap dicatat, toko baru buka pukul 9 pagi. “Sanitas” luar biasa. Laris, nyamleng, higenis, dan murah. Terus, kurang apa?.

Saat itu, memang hampir tak ada cacatnya. Tapi, bagaimana kini?.

“Sanitas” tak lagi sendiri. Saingannya di sana-sini. Merek lain beterbangan seperti laron di musim hujan. Dulu tak tertandingi oleh dan jauh di atas “Selina”, “Surya”, “Pauline” dan “Sarimanis”, kini ia jalan di tempat.

Gerai tetap 1, di Jalan Mataram. Alih-alih merambah ke kota lain, mencoba buka cabang di Jakarta, langsung saja kuncup. Singkatnya, “Sanitas”, masih enak, tapi mandeg, begitu-begitu saja.

Di sisi lain, ada “Toko Roti Swiss” yang seperti laron tadi. Ada “Bakery Dallas” yang mencoba menyeruak ke permukaan, meski jalannya beringsut. Ini yang membuat potensi “Sanitas” tak terungkap sebagaimana mestinya. “Sanitas” harus puas sebagai “raja enak” di zaman dulu.

Ini mirip dengan nasib merek-merek roti lain di Jakarta. Kalau Semarang punya “Sanitas”, Jakarta ada “Lauw” dan “Tan Ek Tjwan”.

Sampai tahun 1970-an, keduanya merajai Jakarta. Di pagi dan sore hari orang mendengar abang-abang berteriak :

“Brood, broti, breed-brood”,

Mereka mendorong gerobak atau mengayuh becak berputar-putar di Menteng atau Kebayoran. Maksudnya, adalah “Bread” atau “Brood”. Terjemahan kata “roti” dalam bahasa Inggris dan Belanda.

Saat ini teriakan tadi sudah sayup-sayup tak sampai. Apalagi di pinggiran kota.

Teriakan diganti dengan lampu etalase. Ada gambar kicir angin berputar di atap toko yang menyala di malam hari. Itu “Holland Bakery”. Toko roti laris-manis di Jakarta. “Holland” hampir ada merata di seantero Jakarta.

Tak tahu saya apa resepnya bisa beken seperti itu. Tokonya buka pukul 06.00 dan baru tutup hampir tengah malam. Tujuh belas jam melayani pelanggan dengan puluhan gerai dan ribuan karyawan. Hebat bukan?.

Ada lagi “BreadTalk”, tulisan berwarna oranye-putih. Menandakan ada outlet roti di sana. Bisnis roti yang berpusat di Singapore, dirintis 20 tahun lalu sudah merambah ke 15 negara. Yang paling istimewa adalah roti abon, yang saya nobatkan paling enak sedunia.

Di Indonesia, “BreadTalk” eksis di kota-kota besar dengan lebih dari 100 gerai.

Antrean mengular selalu menandai pemandangan di outlet mereka.

Pertanyaannya adalah, mengapa “Sanitas”, “Lauw”, dan “Tan Ek Tjwan” tak bisa berkembang, sementara “Holland” dan “BreadTalk” meraja-lela?.

Karena rasa? Saya duga bukan.

Peneliti Peter C. Smith dan Hubert mencoba menerangkan fenomena ini dengan fenomena “Titanic Syndrome”.

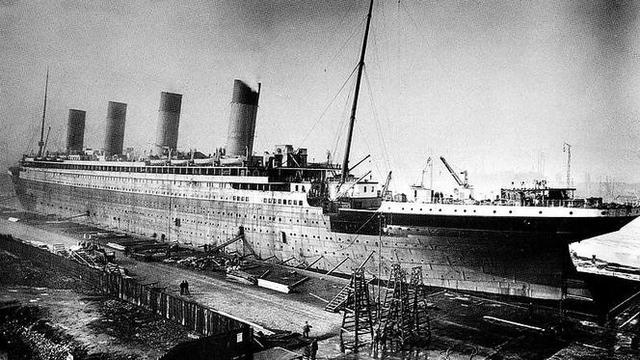

Benar, “Titanic” adalah nama kapal pesiar legendaris yang akhirnya karam karena menabrak gunung es di Grand Banks, New Foundland, pada tanggal 14 April 1912.

Bermula dari kehebatan sang kapal hingga pengelolanya merasa jumawa, peng-pengan, pongah, angkuh dan akhirnya hancur di dasar laut. Mereka tak menyangka bahwa kapal sebesar, sehebat, dan secanggih “Titanic” punya setitik cacat yang berubah fatal.

Mereka merasa “Titanic” adalah “dewa kapal pesiar”, lengkap dengan peralatan navigasi moderen dan alat keselamatan prima.

Dalam film yang memutar kisah nyata itu, digambarkan bahwa “kebesaran” sang kapal runtuh hanya dalam waktu 2 x 24 jam. Menewaskan ratusan penumpang.

Termasuk di antaranya Leonardo Di Caprio dan Kate Winslet. Bukan penumpang sungguhan, mereka memerankan pasangan yang terjebak cinta lokasi dari 2 kelas sosial yang njomplang.

“Titanic” sombong. Crew yang mengoperasikan kapal terbawa pula. Ketika seorang penumpang, Mrs Albert Caldwell, setengah khawatir dan bertanya kepada salah satu kelasi bagaimana resiko naik “Titanic”, sang pelaut menjawab sinis.

“Bahkan Tuhan tak mungkin menenggelamkan kapal ini”.

Klop sudah julukan “tinggi hati” untuk kapal dan seluruh isinya. Terus, apa risiko seseorang atau sebuah organisasi yang menderita Sindrom Titanic?

Ia tidak sensitif. Spirit in search of excellence hilang entah ke mana. Keinginan untuk melakukan yang terbaik juga sirna. Spirit continuous improvement tak terlihat. Gejala ini sangat khas dan dimiliki oleh orang atau organisasi yang terlanjur besar, laris, atau terkenal.

Mereka gampang terjebak dalam kondisi lupa-diri, dan alpa membangun budaya yang kokoh. Status mediocre menjangkiti para pimpinan dan anggota organisasi.

Tantangan di depan tak terlihat, ancaman di samping samar-samar. Mereka merasa nyaman. Apalagi kalau ada “kekuatan” yang melindunginya. Entah itu proteksi, monopoli, konsesi, nama besar atau harga diri.

“Sanitas”, ‘Lauw”,

“Tan Ek Tjan” dan “Titanic” adalah organisasi yang baik (good). Tetapi seperti kata Jim Collins: “Baik adalah musuh dari hebat”.

“Good is the enemy of great”.

Gejala itu hinggap di banyak organisasi yang merasa dirinya besar, sudah baik, atau baik-baik saja. Mereka merasa tak mungkin tergoyahkan.

Sony, yang tengah merajai pasar, sempat lengah ketika tiba-tiba disergap Samsung. Sony bertahan, meski terseok-seok, dan bersama Samsung, ditikam dari belakang oleh Huawei, dan Xiaomi, adik-adik bungsu dari China.

Begitu kisah “bunuh-membunuh” ini terus berulang, saat “rasa nyaman” melingkupi kita.

Kebanyakan, “the next step after feeling good is die”. Persis seperti yang dialami “Titanic”, yang kini hanya berupa legenda.

Orang menyebut “Titanic”, bukan lagi “kehebatan” sebuah kapal pesiar, tetapi justru tragedi yang menyedihkan.

Tiba-tiba saya ingat ucapan Michael Hammer (1948-2008), management guru, pengamat perilaku organisasi dan penulis dari Amerika.

“Kalau merasa diri hebat, kita akan binasa. Sukses di masa lalu tidak menjamin sukses di masa depan. Formula dan cara sukses di masa lalu bisa menjadi penyebab kegagalan di masa depan”.

P.M. Susbandono, Kontributor, Penulis buku inspiratif