HIDUPKATOLIK.COM – Seorang pemuda berkulit gelap, mengenakan pakaian sederhana namun rapi, berjalan di peron sebuah stasiun kereta api di sebuah negara – yang kala itu – menerapkan diskriminasi rasial dengan galak. Sang pemuda berdarah India, bernama Mohandas Karamchand Gandhi, negara itu adalah Afrika Selatan, dan kebijakan itu disebut “Apartheid”.

Lantas apa relevansinya antara keempat hal diatas. Kereta api, Gandhi, Afrika Selatan dan Apartheid?

Kisah legendaris yang menghubungkan keempatnya terjadi saat Gandhi akan naik kereta api ke suatu tempat, dicegah oleh sang kondektur. Bukan karena dia tak berkarcis. Gandhi diusir karena dia menyandang kulit berwarna, sementara gerbong itu khusus untuk penumpang berkulit putih.

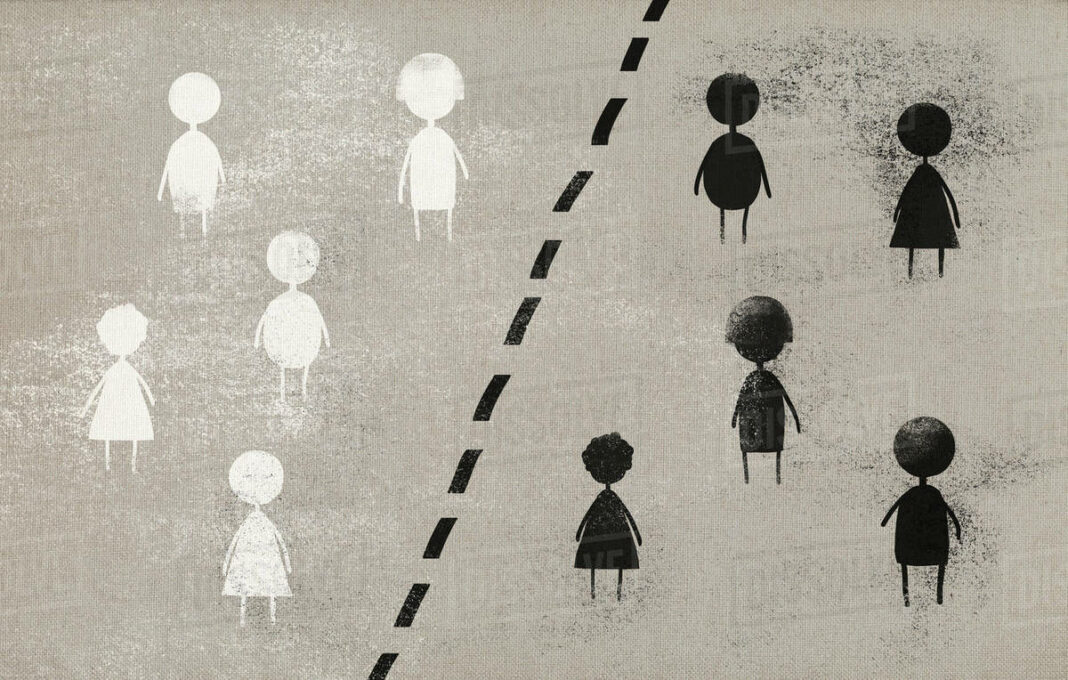

Meski tetap santun, Gandhi marah. Perasaannya kecewa namun tetap terukur. Darahnya mendidih tapi ekspresinya terkendali. Gandhi protes keras, meski akhirnya kalah tak berdaya melawan kekuasaan yang diskriminatif. Peristiwa ini justru mengkristalkan tekadnya untuk melawan segala jenis diskriminasi di muka bumi ini. Diskriminasi ras, warna kulit, suku, agama, bangsa, antar kelompok, tingkat sosial, atau apa pun, jelas melawan hakekat kemanusiaan yang meniscayakan bahwa manusia diciptakan setara.

Meski sudah terjadi sekian puluh tahun lalu, cerita yang berlangsung hanya sekian menit itu, menjadi kisah yang melegenda hingga kini. Substansi yang ditentang Gandhi, diskriminasi rasial atau rasis, masih terjadi hingga saat ini. Gelombang-gelombang rasisme masih kerap muncul di negara maju sampai miskin, di masyarakat kulit berwarna hitam, coklat sawo matang, merah, kuning, sampai putih, di kalangan usaha sampai pemerintah, di dalam rumah-rumah ibadah atau di kampung di puncak gunung, diskriminasi terus bermunculan. Kadang sporadis, tak jarang masif.

Tak terkecuali terjadi di lingkungan olahraga, yang konon menjunjung tinggi nilai sportivitas. Sekian tahun lalu, pendukung Liverpool melontarkan teriakan yang bernada melecehkan terhadap pemain Chelsea yang berkulit gelap. Salah satunya adalah Demba Ba, pemain kelahiran Perancis berkebangsaan Senegal.

Tidak hanya itu, simak perlakuan yang dialami bek kanan Barcelona, yang juga skuat tim nasional Brasil, Daniel Alves. Dia sedang bertanding di Liga Spanyol saat Barcelona dijamu bertanding kesebelasan Villareal. Alves ancang-ancang mengambil tendangan sudut, tiba-tiba penonton melempar pisang kearah dirinya. Alves bersikap positif, diambilnya pisang itu, dan dimakannya.

Penistaan serupa, terjadi juga di negara kita, Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila. Sempat dicatat, saat supoter Persija, The Jakmania, melempar pisang dan menyebut “m*ny*t” kepada Mbida Messi, yang berkostum biru-biru, saat membela Persib, Bandung. Georges Parfait Mbida Messi, nama lengkap pemain naas itu, berasal dari Kamerun dengan nelangsa memungut pisang dan menepikannya dari lapangan hijau. Ironis, dia dilecehkan oleh penonton yang warna kulitnya sawo matang, bukan putih. Mbida tertunduk lesu dan tetap melanjutkan permainannya, meski hatinya terkoyak. Mbida menyangka bahwa diskriminasi warna kulit yang jahat hanya terjadi di Eropa sana. Ternyata, ia juga melanda sebuah negara di Asia Tenggara, yang mengaku mempunyai sifat ramah-tamah, sopan-santun dan berbudaya tinggi.

Gandhi, Demba, Alves, dan Mbida adalah sedikit contoh dari korban perilaku diskriminatif rasial yang meluas ke seluruh dunia. Dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan. Rasis, yang kemudian melebar menjadi diskriminasi kepada “pihak lain”, menjadi monster berbahaya dan antikemanusiaan. Bukan tak mungkin ia menghancur-luluhkan kemanusiaan itu sendiri.

Bila menilai seseorang atau sekelompok orang berdasarkan faktor-faktor primordial, dan bukan karena catatan prestasinya, bisa jadi anda dituduh rasis atau diskriminatif.

Keheranan Mbida bahwa rasis juga ada Indonesia, membuktikan adanya suatu lingkaran setan yang berputar semakin kencang. Orang yang menjadi korban rasis atau diskriminatif di sana, menjadi pelaku di sini. Korban kebencian di sini, menjadi pelaku kegeraman di sana. Perbedaan menjadi sesuatu yang diskriminatif bukan menjadi sumber energi yang memperkaya. Bukan menjadi rakhmat yang disyukuri. Perbedaan bukan dilihat sebagai sesuatu yang alamiah, tapi menjadi awal permusuhan. Pelaku diskriminatif meyakini bahwa apa yang disandangnya, lebih superior (dan tentunya yang lain lebih inferior) hingga mempunyai hak untuk mengatur atau mencela yang lain.

Yang paling mengganggu, rasa itu bisa jadi tertanam di dalam diri setiap manusia, dengan skala yang berbeda-beda.

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah judul diatas adalah hipotesa yang valid?

Pantas direnungkan, apakah manusia lahir dengan sikap rasis? Apakah kita rasis? Apakah saya rasis?. Apakah gen atau DNA rasis melekat sejak seseorang dilahirkan? “Is racism − in the sense of discrimination against ‘the other’ − innate in us?.” (Gil Diesendruck, Bar-Ilan University’s Psychology Department).

Membedakan “saya” atau “kami” versus “dia” atau “mereka” terbukti melekat dan sudah ada sejak manusia lahir. Ia menjadi alat mekanisme pertahanan diri yang alamiah dan berguna. Namun, naluri itu berkembang negatif, apalagi bila didukung secara nyata oleh budaya, lingkungan dan “diajarkan” oleh alam sekitarnya, bersamaan dengan berkembangnya usia.

Ternyata, sikap rasis dan diskriminatif tidak dilahirkan. Ia diterima, diolah dan dikembangkan sepanjang hidup, meski bisa sepenuhnya dikendalikan oleh hati nurani dan akal sehat. Jangan mau kita dikuasainya.

“Discrimination is not born. It is taught. It is man made and can be removed by the action of human beings” (Nelson Mandela).

PM Susbandono, kontributor dan penulis buku inspiratif