HIDUPKATOLIK.COM – ALUNAN calung bertalu-talu. Alat musik tradisional yang terbuat dari bambu itu mengiringi semaraknya suasana. Malam kian larut. Cahaya dari beberapa petromaks sanggup menaklukkan kegelapan. Dalam perhelatan di pekarangan sebuah rumah di Desa Ajibarang, Banyumas, kau tampil amat memikat hingga menyedot perhatian para tamu. Tubuhmu lentur menari ronggeng. Lenggak-lenggokmu luwes. Sesekali pinggulmu yang mirip lekukan gitar bergoyang menggoda. Beberapa lelaki segera mendekat, lantas ikut berjoget di antara gemulai rentangan tanganmu.

“Cantik benar kamu,” puji seorang lelaki dengan mata jelalatan. Kau tampak malu-malu kucing mendengarnya. Beberapa lelaki lain tidak mau kalah, ikut mengibing. Satu per satu menyodorkan uang kepadamu. Dengan mata berbinar, kau menerimanya.

“Matur nuwun, Mas,” ucapmu dengan suara renyah. Serta-merta kau selipkan lembar-lembar rupiah itu di balik kutu baru kebayamu. Tidak kau indahkan peluh yang membanjiri tubuh. Demi menegakkan tonggak nafkah keluarga, kau terus menari. Sederet lelaki berikutnya mengantre ingin berjoget bersamamu. Kau menanggapinya dengan sukacita. Setiap saweran adalah rezeki yang pamali ditampik.

Di pojok tenda, ada sepasang mata yang menguntit gerak-gerikmu. Entah mengapa, ia tidak menyawermu. Sepertinya ia sudah cukup senang memandangimu dari tempat duduknya. Lelaki paruh baya itu sempat bertanya kepada seseorang yang duduk di sebelahnya.

“Siapa ronggeng itu?”

“Leha, si kembang desa,” tukas orang itu.

“Sudah bersuamikah?” cecarnya.

“Belum.”

Lelaki itu menarik napas lega. Ia tertarik padamu pada pandangan pertama. Ia datang dari Dukuh Legetang, sekitar 58 kilometer dari Banyumas, Jawa Tengah. Dari tampilannya, terang benderang ia berasal dari kalangan berpunya. Ia adalah saudagar sayur-mayur di kawasan nan sentosa itu.

Selepas menari, kau segera duduk di sebuah bangku. Kelelahan terlukis jelas di parasmu. “Aku haus,” katamu kepada penyelenggara acara. Seketika segelas air kau habiskan. Tiba-tiba, lelaki paruh baya itu sudah ada di sebelahmu.

“Kenalkan saya, Parlan dari Legetang,” kata lelaki itu seraya mengulurkan tangannya. Sembari menyingkirkan bulir-bulir keringat yang meleleh di dahi dengan jemari lentikmu, kau berjabat tangan dengan lelaki itu. Lantas, perbincangan mengalir. Intuisimu sontak mengendus bahwa lelaki itu bisa menjadi ladang rezeki. Penampilannya yang klimis membuatmu rela merajut perkenalan lebih lanjut. Tanpa menyawer pun, lelaki itu memberi fulus yang menyilaukan.

“Suatu saat, saya akan mengundangmu menari di Legetang,” kata lelaki itu melontarkan janji. Diundang berarti rezeki, pikirmu seketika.

“Aku ditawari menari di Legetang,” katamu kepada ayah ibumu begitu kau menjejakkan kaki di rumah.

“Kau mau?” dedas sang ibu yang penampilannya mulai terkikis usia.

“Aku mau, Mak,” jawabmu bersemangat.

“Kalau dapat banyak uang, rumah kita bisa jadi gedongan,” lanjutmu dengan mata penuh harap.

Sepekan berselang, lelaki itu kembali menyambangi Ajibarang. Ia menyaksikanmu menari ronggeng dan lenggar di salah satu perhelatan warga desa yang makmur. Ia kembali mematung di pojok tenda, menyaksikanmu dengan gairah meluap. Selepas pertunjukan, sontak ia mendekatimu.

“Kau telah membuatku jatuh hati,” bebernya terus terang.

Gayung bersambut hingga temali asmara lekas berpilin antara dirimu dengannya. Kau tak peduli jarak usia yang terentang jauh. Apalagi, lelaki itu mengaku sedang tidak terikat tali perkawinan.

“Siapa yang tidak ingin hidup enak,” katamu di dalam hati. Kesempatan kerap tidak datang dua kali. Jangan sampai sesal merimbun belakangan.

***

Kemiskinan telah melelahkan hatimu. Turun-temurun keluargamu dijerat kemiskinan. Benakmu pun bersiasat, betapa kau ingin mengubah jalan hidup. Kau tahu persis, kecantikanmu menjulang di atas rata-rata. Kau juga memiliki kemolekan tubuh yang kau jaga siang malam dengan tidak sembarangan mengudap panganan.

“Wajah dan tubuhku bisa jadi modal menari,” katamu kepada diri sendiri di hadapan cermin.

Hingga suatu hari, kau mengutarakan niat belajar menari ronggeng dan lenggar di hadapan orang tuamu.

“Ronggeng bukan lonte, Pak. Tidak semua penari bisa disebut ronggeng,” tandasmu meyakinkan ayahmu yang seketika disergap masygul.

Alkisah, ronggeng terkait dengan kata renggana yang dalam bahasa Sansekerta berarti perempuan pujaan. Seni tari ini telah berusia belasan abad. Sosok penari ronggeng terpampang jelas pada salah satu relief Candi Borobudur. Persoalannya, ada sosok-sosok ronggeng yang memelintir makna tarian ini sehingga identik dengan perempuan penggoda. Hingga hiburan ini memberi celah kepada lelaki yang menyawer untuk tidak sekadar ikut menari.

Pada zaman penjajahan, pertunjukan ronggeng dihadirkan guna menghibur para tentara. Sosok ronggeng menjadi primadona dan pelipur lara yang paling digandrungi rakyat. Tidak mengherankan, penampilan ronggeng selalu dinantikan. Kesenian ini pun menurun dari generasi ke generasi di beberapa wilayah Nusantara.

Hingga pada akhirnya, kau menggenggam izin dari orang tuamu untuk menjadi penari.

“Semoga setelah aku menjadi penari, keuangan kita membaik,” ujarmu di depan orang tuamu.

Kau begitu gembira tatkala berkesempatan berlatih menari pada guru tari ternama di desamu, Uwak Marni. Kau serap ilmunya agar bisa tampil seprima mungkin di depan penonton. Dengan cara ini, kau ingin meretas kemiskinan yang membelit keluargamu.

Kau menari ronggeng pertama kali pada saat berlangsung pesta rakyat di kampungmu. Kau bagai menyihir para penonton. Mereka terkesima menatap penampilanmu yang tak terduga. Selama beberapa waktu, kau menjadi bahan percakapan penduduk setempat. Banyak yang memujimu, terutama para lelaki. Namun, ada sebagian perempuan yang menyimpan dengki. Dengan bibir melengkung, mereka menggiring pergunjingan miring.

Kau tak peduli, kau terus menari….

***

Minggu malam, 17 April 1955.

Kau baru saja usai meronggeng untuk pertama kali di Dukuh Legetang, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, atas undangan juragan sayur yang mulai lengket denganmu. Daya pikatmu sebagai ronggeng telah menghipnotis para penonton. Saweran pun luber.

“Emak dan Bapak bakal senang!” katamu sembari menghitung perolehan di dalam bilik penginapan. Belum pernah kau meraup uang sebanyak itu. Belum lagi, uang yang diberikan oleh juragan sayur yang berniat mengawinimu, membuatmu terperangah. Berkali-kali kau tertawa gembira. “Akhirnya, aku kaya,” celotehmu sendirian. Berderet rencana indah melintas di benakmu.

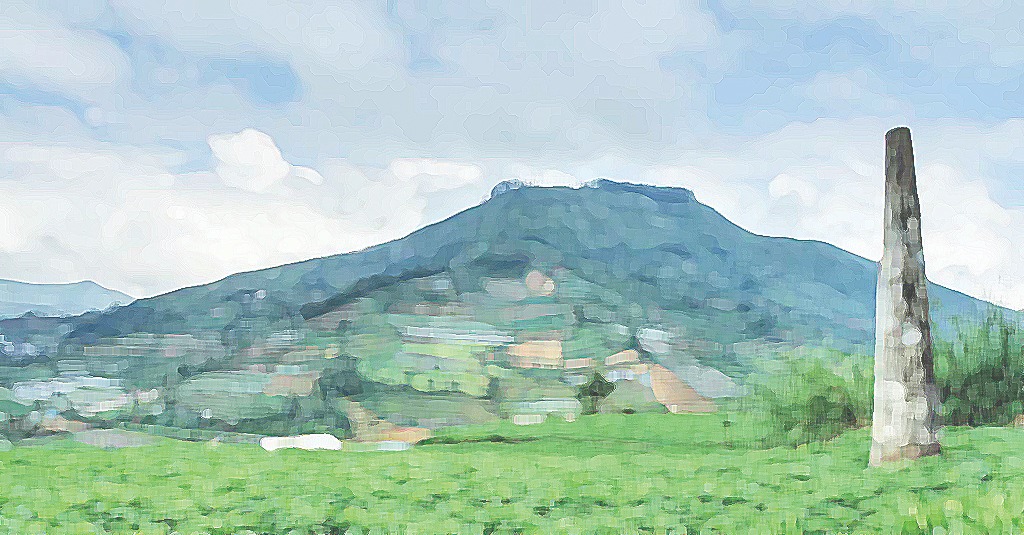

Malam itu, hujan bagai digelontor dari langit. Sementara kau mabuk duit, sebagian penduduk Dukuh Legetang mabuk tuak. Tiba-tiba, kau dengar suara menggelegar. Bumi yang kau pijak mendadak bergetar. Segera kau longokkan batang lehermu ke jendela. “Gusti Allah…,” pekikmu tatkala menyaksikan Gunung Pengamun-amun mulai terbelah. Semesta tengah mengamuk.

Tanpa membuang waktu sedetikpun, kau mengambil langkah seribu. Kau lari tunggang-langgang bagai dikejar hantu. Gemuruh bebatuan dan tanah longsor yang begitu mengerikan, tidak kau hiraukan. Kau terus berupaya menyelamatkan diri. Dengan kekuatan yang nyaris ludes, kau terus berlari. Setelah agak jauh dari Legetang, dengan napas hampir putus, kau menoleh ke belakang. Kau terhenyak menyaksikan realitas; desa yang semula berupa lembah itu telah menjadi gundukan tanah menyerupai bukit. Semua itu laksana mimpi buruk dalam tidur yang gelisah.

Sesaat tubuhmu hampir roboh. Dengan tekad tetap bulat, kau kerahkan tenaga yang tersisa. Sejurus berselang, langkahmu oleng. Kau arahkan pandangan lurus ke depan. Hatimu bersorak tatkala terlihat sebuah menara gereja di kejauhan. Dengan terseok-seok, kau menuju ke sana. Lantas, kau menyelonong masuk dan tersungkur di depan altar….

Oleh Maria Etty

HIDUP, Edisi No. 39, Tahun ke-75, Minggu, 26 September 2021